共通テストは大学受験に臨む多くの高校生にとって大きな山場です。「共通テスト対策をいつから本格的に始めればいいの?」と迷っていしまう人も多いでしょう。

この記事では、共通テスト対策の概要や、対策を始めるのにおすすめの時期、科目別の効率的な勉強法、具体的な勉強スケジュール、模試と過去問の活用法などについて解説します。

また、早期スタートと直前スタートで迷っている受験生のために、それぞれのメリットとデメリットもお伝えします。

ただし、実際に共通テスト対策をいつから始めるべきかは、志望校の配点やあなた自身の学習状態によって、大きく異なります。

少しでも不安を感じているのであれば、ぜひ東大毎日塾の無料個別相談会でご相談ください。受験のプロがあなた専用の学習計画を提案します。

\今だけ無料体験あり/

無料体験は毎月10人限定

この記事を最後まで読んで、共通テストへの不安を解消し、明日からの勉強計画づくりにお役立てください。

見たい場所に飛べる目次

共通テストの概要

共通テストは大学入試において非常に重要な役割を果たしています。

この試験が、受験生の合否をどのように左右するのか見てみましょう。

大学入学共通テストとは

大学入学共通テストとは、それまで実施されていたセンター試験に代わり、2021年度から始まった大学入試の全国試験です。

センター試験が主に知識の到達度を判定するものだったのに対し、共通テストでは知識をもとに思考力・判断力・表現力を評価することが大きな狙いです。

共通テストが合否を大きく左右する理由

なぜ、共通テストの結果は入試の合否を大きく左右するのでしょうか。志望大学によってどれほど影響するのか見てみましょう。

国公立大学

国公立大学志望者にとって、共通テストは事実上の一次試験のようなものです。

一般選抜で国公立を受ける場合は、ほとんどの場合共通テストの点数と二次試験(個別試験)の点数の合算で合否判定が行われます。ただし、大学ごとに共通テストの配点割合は異なります。

例えば東京大学では共通テストの得点(1000点満点)を110点に換算し、二次試験440点と合わせて550点満点で判定します。

共通テストの割合は約20%と高くはありませんが、足切り(出願資格)ラインを超え安定して合格圏に入るためには9割近くの得点が必要です。

大学によってその比重は異なるものの、いずれせよ国公立大学を目指すのであれば、共通テストでの大きな失点は避けたいところです。

直前期には落ち着いて二次試験の対策に取り組めるよう、計画的に共通テスト対策を進めていきましょう。

私立大学

共通テストは、国立大学の入試だけで利用するイメージがあるかもしれませんが、実は私立大学志望者も軽視してはならない試験です。

大学ごとの個別試験のみで合否を決める大学もありますが、多くの私立大学で「共通テスト利用入試」(共テ利用方式)を実施しています。

これは一般入試とは別枠で、共通テストの得点によって合否を判定する方式です。例えば、明治大学法学部の共通テスト利用のボーダーは8割前後といわれています。

また、共通テスト利用方式とは別に、個別試験と共通テストの点数を併用して受験するケースもあります。例えば、早稲田大学の社会科学部では共通テストの配点が合計点の半分を占めます。

そのような大学を志望しているのであれば、共通テスト対策を万全にするだけでもかなり有利になるでしょう。

つまり、共通テストで高得点を取れれば、それだけで併願校合格のチャンスが広がるということです。

また、共通テストだけですべり止めの大学の合格をもらっておけば、第一志望の大学の入試に余裕をもって臨むこともできます。

共通テストはいつから始めるべき?

共通テスト対策を始めるタイミングは人それぞれですが、

①高校2年生から早めに始める

②高校3年生から本格的に始める

③直前期に集中して対策する

というパターンに分けられます。それぞれのメリット・デメリットを見ていきましょう。

高校2年生から始める場合

【メリット】

時間的な余裕がある

高2から対策を始めると、時間的な余裕をもって、苦手克服や問題演習ができます。

高3の夏以降には、二次試験対策や私立入試対策と並行してスムーズに取り組むことができるでしょう。

基礎固めの指針になる

共通テストの問題に早めに触れておくことで、自分に足りない基礎知識を認識することができます。

高2時点での課題が明確になり、学習計画を立てるうえでの優先事項を把握できます。

【デメリット】

二次試験・私大入試の勉強がおろそかになる

難関国公立志望の場合、二次試験対策も重要です。高2から共通テスト対策ばかりに時間を割くと、より難易度の高い二次試験対策に手が回らなくなる恐れがあります。

高校3年生から始める場合

【メリット】

・効率よく対策できる

高3になると主要科目の学習範囲も終盤に差し掛かり、共通テストに必要な知識がほぼ揃います。

知識が身についている状態で演習するので、効率よく得点力を伸ばせます。

・二次試験対策と並行しやすい

直前期に合わせてスケジュールを逆算することができるので、共通テストと個別試験をバランスよく進めることができます。

【デメリット】

・スケジュールに余裕がない

高3から本格スタートだと、共通テスト本番まで半年〜数ヶ月です。部活引退や学校行事などで思うように勉強時間が取れない可能性もあり、時間との戦いになります。自己管理や計画が重要です。

直前期(秋〜冬)で間に合うのか?

【メリット】

・効率的に対策できる

高3の11月頃までは二次試験対策や応用問題演習に専念し、11月下旬頃から共通テスト対策に着手するプランもあります。

この戦略のメリットは、基礎学力と応用力を高めた状態で共通テスト演習に入れることです。また、直前期のため、緊張感を維持しやすい傾向にあります。

【デメリット】

・演習量が不足する

最低限の3〜5年分の過去問演習はこなしたいところですが、直前の2〜3か月では演習量が限られます。

とくに共通テストには試験独特の癖があるので、形式に十分慣れることが難しいかもしれません。

・精神的プレッシャーが大きい

残り数ヶ月で結果を出さねばならないプレッシャーは相当なものです。不安と戦いながら勉強することになるため、メンタル面を支えてくれる環境が重要です。

いつ始めるのがベストか?

高2のうちに一度トライして、共通テストの過去問演習を始めるのか、問題集に戻って基礎力を高めるのか、判断するのがおすすめです。

科目別の勉強法とスケジュールの目安

共通テストで高得点を取るには、科目ごとの特性に合った勉強法で効率よく学習することが大切です。ここからは主要科目別に効果的な対策法を紹介します。

国語(現代文・古文・漢文)

共通テスト国語は現代文・古文・漢文の総合力が試されます。早く正確に読み、要旨や主張を素早くつかむことが重要です。とくに現代文では複数の文章や資料を比較して読み解く問題が出題される可能性があり、一つの文章を読む従来型より複雑になっています。

国語は文章量が多いことが特徴です。過去問や共通テスト対応模試の問題を使い、時間を計って解く練習を重ねましょう。解いた後は設問ごとに根拠を確認し、選択肢の引っかけパターンを分析します。

また、古文・漢文に関しては、文法・古典単語・漢字の句形などを高2までに一通り習得しておきましょう。とくに、古文は助動詞など文法知識が土台になるので、問題集で演習を積みましょう。

より詳しくは 「国語の共通テストの勉強法!特徴や時間配分も解説」 を参照してください

数学(ⅠA・ⅡB)

共通テスト数学は数I・A・II・Bから出題され、計算力と発想力の両方が要求されます。そして、数学的な問題解決の過程が重視されます。基礎力を徹底しつつ、初見問題への対応力を養いましょう。

まずは基礎力を徹底するために、教科書の例題や問題集の基本問題を解法を暗記するくらい繰り返し解いてください。

このとき、解けなかった問題や間違えた問題は、そのままにせずノートに整理しましょう。なぜ間違えたのか、どんな解答パターンに落とし込めるかを書き残し、定期的に見直してください。

また、共通テスト数学は制限時間内に多くの設問を解く必要があります。過去問演習では必ず時間を計り、時間配分の練習とともに、ケアレスミスを防ぐ癖も身につけましょう。

英語(リーディング、リスニング)

共通テスト英語はリーディング100点・リスニング100点となり、読む力と聞く力をバランスよく伸ばすことがカギになってきます。特にリーディングでは長文が6〜7題出題され、文章量に対する慣れが必要です。またリスニングでは英文を1回しか読まれない問題もあり、音声を聞き取りつつ選択肢の情報を処理する力が求められます。

まずは高2までに基本単語を網羅して語彙力を強化しましょう。毎日少しずつ覚えて、何度も復習してください。

次に、リーディングで高得点を取るには速く正確に読む練習が不可欠です。制限時間内に過去問を解いて、時間配分を意識しましょう。

文章タイプも広告文、対話文、説明文など様々なので、いろいろな形式の英文に慣れることもできます。

リスニングの対策も忘れてはいけません。対策としては毎日英語の音声に触れる習慣をつけましょう。とくに、音読とシャドーイングはリーディングとリスニングの両方に効果があります。

そして、自分の英語力を客観的に図るため、模試や過去問に定期的に取り組みましょう。時間配分や難易度の感覚を掴むことができます。

終わったら間違えた問題の原因を分析することが重要です。文法ミスなら参考書に戻って復習、聞き取れなかった音声はスクリプトを確認して改善します。

より詳しくは https://www.toudain.com/entry/kyotutest-eigo-taisaku を参照してください

理科

共通テスト理科は、理科基礎(2科目選択)または理科(2科目選択)で受験します。生物・化学・物理・地学いずれの科目も、共通テストでは実験や観察に関する考察問題が増えています。教科書レベルの基礎を固めつつ、文章理解と資料分析に慣れておくことが重要です。

まずは教科書を読み込み、用語や原理について暗記だけでなく理解しましょう。次に、基礎から標準レベルの問題集で基本的な例題を解きます。教科書ではあまり身につかない計算問題の手順や資料の読み取りを練習することができます。

基礎力が身についたら、共通テスト独特の実験データを解析する問題に慣れるために過去問を活用しましょう。実験考察問題では、与えられた情報を整理し、自分の知識と組み合わせて考える力が必要です。

また、模試で時間配分も含めた対策をしつつ、弱点を補強していきましょう。

〈生物〉

教科書の太字の用語の意味を理解しておきましょう。「実験の操作手順の穴埋め」や「得られたグラフから傾向を読み取る」という問題が頻出です。

〈化学〉

基本的な化学式や反応を確実に抑えましょう。「ある試薬を加えて滴定した結果のグラフを読み取り、濃度を計算する」といった問題が頻出です。

〈物理〉

公式の導出や適用条件を押さえましょう。また、計算問題のミスを減らすことが高得点へのカギになります。

〈地学〉

基本的には暗記事項が多いですが、主に天文分野で頻出の計算問題が得点源になります。

社会

共通テストの地理歴史・公民では、教科書の知識を単純に問う問題は減り、知識を活用したうえでの資料の読み取りなど思考力を試す問題が中心になっています。

まず教科書で解説されている知識の暗記を徹底してください。基本用語を網羅的に覚えることが先決です。暗記には一問一答集や用語集を活用し、何度も繰り返して定着させます。

次に、資料集や図説を読み込む習慣をつけましょう。視覚的情報から解答を導き出すことに慣れる必要があります。

また、共通テストでは最新の時事的テーマが背景になることもあります。扱われるテーマの基本知識があると理解が早いので、普段からニュースや新聞に目を通し、社会問題に関心を持つようにしましょう。

社会科目も過去問演習は必須です。共通テストはより思考力が問われる問題が多いので、共通テストの過去問をすべて解いて、問題に慣れましょう。

センター試験の過去問は知識を問う問題が多いので、あくまでも知識のアウトプットとして活用しましょう。解く際は必ず時間を計り、本番同様に解き切る訓練を積んでください。

社会は範囲が広いので、過去問や模試で間違えた問題は、「どの分野で間違えたか」をチェックしておきましょう。間違えた問題の解答を見るだけで、できた気になってはいけません。

理解が甘い分野は集中的に復習し、弱点別に対策します。ノートに苦手事項を整理して直前期に見直すのも効果的です。

〈日本史・世界史〉

年号や人物名、歴史用語の意味を確実に暗記しましょう。次に、年表や写真資料を読み取って、自分の知識と結びつける練習をしてください。範囲が広いので、弱点の分野に絞って集中的に復習することがおすすめです。

〈地理〉

重要な地名や地理用語など基本事項を押さえてから、地形図や各国の統計データを読み取れるようにしてください。

〈倫理・政治経済〉

憲法・法律や経済用語など基本用語を覚えてください。次に、憲法の条文や思想家の著書の原典抜粋など、資料の読み取りに慣れましょう。普段から時事問題を理解しておくと、試験の時に役立ちます。

共通テスト対策の具体的なスケジュール例

ここでは、高校2年生の夏から共通テスト本番直前までのスケジュールを紹介します。あくまで一つのモデルなので、計画を立てる参考にしてください。

高校2年生の夏まで

高2の夏休みに時間が取れる人は、この時期に高1・高2の内容の復習を始めましょう。例えば英単語帳を1冊仕上げたり、数学の教科書の例題を解き直したりします。

余裕があれば、共通テストの過去問や試行調査問題を各科目1年分ずつ解いてみるのもおすすめです。

全然解けなくても構わないので、現在の学力とゴールの差を感じてください。「思ったより時間が足りない」「古文が全然読めない」など課題が見つかるはずです。

部活がある人も、夏休み中の1日だけでも時間を作って模試や過去問に挑戦してみましょう。

また、勉強する癖をつけておくことも重要です。自分に合う勉強法がわかっていると、この先スムーズに学習を進めることができます。

この段階で勉強のルーティーンがつかめている生徒は、受験において一歩リードしていると言えます。

高校2年生の秋〜冬

高2の秋から冬にかけては、学校の授業内容をしっかり吸収することを最優先してください。

共通テストは学校の学習範囲から出題されるので、日々の授業をおろそかにしないことが対策の第一歩です。

並行して、高1・高2範囲の基礎力完成を目指します。学習範囲を網羅しておくことに加え、苦手分野を克服することが大切です。

例えば数学が苦手なら基礎レベルの問題集を1冊年内に解き切る、英語が苦手なら文法を総復習して冬までに英文法問題集を終える、といった目標を立てましょう。

また、11〜12月ごろに実施される共通テスト模試を受けてみるのも良いでしょう。

ただし未習範囲の科目は手も足も出ない恐れがあるので、結果はあまり気にしすぎないようにしましょう。経験値を積むこと、自分の現在の学力を知ること、を目的にしてください。

高校3年生の春

春休みを利用して高2までの内容の総仕上げをします。各科目の苦手分野を重点的に復習し、問題集の解き直しや暗記漏れのチェックを行いましょう。

例えば古文単語帳を終わらせる、物理の力学分野は完璧にする、など目標を立てることが肝心です。

新学期が始まったら、高校3年生で新たに学ぶ範囲の習得が最優先です。学校の授業だけでなく、予習復習や問題演習で定着させましょう。

6月までに全科目の教科書内容を概ね学び終えるのが理想です。

また、5~6月頃には全統共通テスト模試(河合塾)第1回や進研共テ模試など、大手模試が実施されます。これはぜひ受験してください。高3春の時点での自分の共通テスト得点率や課題がハッキリします。

模試結果を受けて、夏以降の勉強計画を修正することもできます。

高校3年生の夏

まず7月頃に、一度共通テストの過去問に挑戦してみましょう。そこで感じた手応えや反省を踏まえ、夏休みの勉強計画を具体化します。

「日本史の年代暗記が甘い」「英語長文は時間配分に注意」といった気づきを活かし、教科だけでなく「何をするか」まで枠組みを決めておくのがおすすめです。

高3の夏はそれ以前に比べて勉強時間を確保できるので、弱点克服に集中できます。共通テスト対策としては、この夏までに基礎力を完成させるイメージです。

8月下旬には全統共通テスト模試 第2回(河合塾)や駿台ベネッセ共通模試などがあります。夏の勉強の成果を試す良い機会なので是非受験しましょう。夏前の第1回模試からの点数推移を見ることで、自分の成長を実感できるはずです。

また、高3の夏は、共通テスト対策と並行して、志望校の二次試験対策や併願する私立大の過去問対策に力を入れ始める時期でもあります。記述式の問題や難易度の高い問題にも挑戦しましょう。

こういった演習によって応用力がつけば、共通テストにも対応しやすくなります。

高校3年生の秋

9月以降は本格的に共通テスト過去問演習の比重を高めます。センター試験時代を含め、少なくとも各科目3〜5年分は共通テスト形式で解いておきたいところです。

時間を測って通しで解く練習を積み、間違えた問題の見直しを丁寧に行います。過去問は解けば解くほど傾向に慣れ、自分なりの解き方のコツが掴めてきます。

10~11月には共通テスト模試の第3回やプレ共通テスト(駿台・ベネッセ)などが実施されます。ここでの結果が本番の判定にも直結してきます。

模試後はできなかった分野を徹底的に復習し、不安要素を一つずつ潰して弱点を克服しましょう。

また、共通テストとは直接関係ありませんが、11月頃までに志望校や受験校の最終決定もしておきます。

共通テストの出来によって出願変更もあり得ますが、基本方針はこの時期に固めておきましょう。

目標が定まればラストスパートのモチベーションも上がります。

高校3年生の直前期

11月下旬からはいよいよ本番モードです。この頃には主要科目の基礎は完成しているはずなので、アウトプット主体の勉強に切り替えます。

具体的には、12月は再度過去問や予想問題を本番同様の時間割で解き、弱点分野の復習に充てます。最低1回は本番さながらに全科目通しで解くことをおすすめします。

長丁場の試験で体力・集中力を保つ訓練になりますし、休憩時間の過ごし方などもシミュレーションできます。

年明け前後には各科目の最終確認を行います。暗記科目(地歴公民や理科基礎)は直前にもう一度重要用語を見直し、抜けがないかチェックします。

国語や英語も頻出の漢字・語彙・イディオム等は確認しておきます。数学は公式や標準解法を頭から引き出せる状態にし、ミスしやすい計算を再度練習します。

直前期に新しい参考書に手を出すことは危険です。今まで使ってきたノートやテキストを見返し、「やるべきことはやった」と自信をつけて本番に臨みましょう。

共通テスト直前は睡眠と栄養をしっかり取って免疫力を維持しましょう。模試の判定が思わしくなくても落ち込まないでください。

本番で結果を出すために今できること(弱点補強・過去問復習など)に集中しましょう。

もちろん人によって勉強計画は異なるので、全体のスケジュールを俯瞰して、自分自身が今どの段階かを意識しながら勉強することが大切です。

あとは、実際に東大に現役合格している内田が結果につながる学習計画の立て方を「勉強計画の立て方保存版!東大生が徹底解説【計画表テンプレート付き】」で伝えています。合わせてご確認ください。

模試と過去問の活用法

共通テスト対策において、模試(模擬試験)と過去問演習は欠かせません。本番形式に慣れつつ、自分の現在の実力を把握することができるからです。

それぞれの効果的な活用法を解説します。

共通テスト模試を受けるべきタイミング

共通テスト形式の模試は年間を通じて複数回行われます。まずは6月ごろに受けて、高3春までの学習定着度を確認し、弱点を洗い出しましょう。

8月末の模試は夏休みの勉強の成果を確認し、秋以降の計画を見直す材料にします。点数が思った通りに伸びなくても焦る必要はありませんし、肝心なのは模試後の解き直しです。できなかった問題の原因を分析しましょう。原因別に対策を考え、9月以降の勉強計画に反映させましょう。

11月ごろの模試は、本番直前の実践だと思ってください。科目によってはここで志望校判定も出ますが、判定に一喜一憂するのは危険です。あくまでも練習だと割り切って、一層勉強に励みましょう。

共通テスト過去問を本格的に始めるべきタイミング

過去問を始めるタイミングは人それぞれですが、一般的には高3の秋ごろがおすすめです。それまでに基礎力をつけておかないと、過去問を解いても理解が追いつかないためです。

ただし難関大学を狙う人や、すでに基礎力が完成している人は、夏から始めても良いでしょう。

過去問は必ず時間を計って本番同様の環境で解きます。科目ごとにバラバラに解くより、実際の試験日に合わせて数科目連続で解く方が望ましいです。

最初は集中力が続かず疲れるかもしれませんが、回数を重ねると慣れてきます。

解くべき過去問の量も人それぞれですが、一般的には「各科目最低3〜5年分、形式に癖がある科目は8〜15年分やるべき」と言われています。

国語は、共通テストの過去問を問題集代わりに解くと、点数がとりやすくなります。数学や英語は、問題集で基礎力を固めたうえで、共通テストの過去問を解いてください。

理科や社会は暗記がベースになるので、共通テストの過去問よりもインプットに時間を割くのがおすすめです。

自分の必要に応じて適切な量をこなしましょう。

共通テストの模試と過去問のポイント

模試や過去問を解いて満足してしまう人が多くいますが、実は自己採点と振り返りが肝心です。模試と過去問に関しては、量よりも質を意識できる生徒が学力を伸ばしやすい傾向にあります。

・間違えた問題を分類する(ケアレスミス/知識不足/思考力不足 など)

・弱かった単元をリストアップし、対応する参考書・問題集で復習する

・解説を読んで理解し、必要に応じて「模試ノート」にまとめる

このプロセスで、一度解いた問題が自分のものになります。本番までに、志望校に合わせた目標の点数を越えられるようにレベルアップしていきましょう。

共通テスト対策に関してよくある質問

ここからは、共通テスト対策に関してよくある質問に回答します。

共通テスト対策と二次試験対策はどういうバランスで取り組むべきですか?

志望校が国公立大学の場合、二次試験対策の比重を高めにしつつ、共通テスト対策は計画的に行うのが基本です。二次試験(記述式)の方が配点も高いため、二次対策がおろそかになると合格は厳しくなるからです。

高3夏までは二次対策中心で、秋以降は共通テスト演習の日を作るなど並行して対策しましょう。

ただし私立専願や共テ利用入試がメインの場合は共通テスト対策が合否を左右するので、こちらを最優先します。

部活が忙しくて高校3年生の夏まで引退できません。共通テスト対策は間に合いますか?

部活動と勉強の両立は可能です。ポイントは、部活引退までに基礎的な学力だけは身に着けておくことです。学校で学習した範囲を復習して、定着させましょう。

忙しくてもスキマ時間を有効活用すれば、英単語や歴史用語の暗記を継続して取り組むことができます。

例えば、なかなか覚えられない英単語や歴史単語をノートにまとめて持ち歩き、通学時間や休み時間に見返すことは非常に効果的です。

少しずつ努力を続けていれば、引退後には成績が伸び始め、周りのライバルたちを余裕で追い抜くことができるでしょう。

むしろ部活で培った集中力や精神力を活かして、高3の夏を境に学力が大幅にアップした生徒さんは多いので、部活を理由にして諦めるのはもったいないです。

共通テストの過去問はまだ少ないです。センター試験だった頃の過去問までやるべきですか?

共通テスト本番の過去問は全年度分解きましょう。共通テストは毎年問題傾向が微調整されているので、最新年度のものほど参考になります。

センター試験の過去問に関しては形式が大きく変わったので、直接的には役立ちません。しかし基礎力の確認としては有効に活用できます。

例えば、数学では穴埋めの計算問題に慣れたり、地理歴史では基本事項のおさらいができたりします。

ただしセンター特有の問題(英語の発音アクセントや古文漢文の語句問題など)は共通テストには出ないので、そこにはこだわらなくて大丈夫です。

要は、共通テスト形式の問題にできるだけ多く触れて慣れることが大事です。ただし、解いた後の分析が肝心であることだけは忘れないでください。

徹底的に分析し自分の弱点をつぶして、本番に臨みましょう。

無駄のない受験対策は東大毎日塾にて

この記事では、共通テスト対策について詳しく解説してきました。皆さんの疑問は解消できたでしょうか。

共通テストは、問題形式も独特で分量も多いため、対策が大変かもしれませんが、少しでもお役に立てればうれしいです。

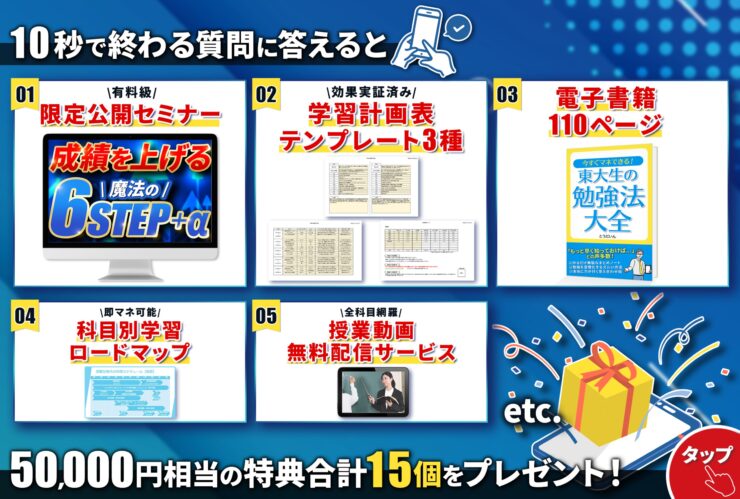

最後に、効率的に共通テスト対策を進めたい受験生や、勉強計画の立て方に不安がある方に東大毎日塾をご紹介します。

東大毎日塾とは、東大生メンターによるオンライン個別指導塾です。東大生の専属メンターから365日指導が受け放題という独自のシステムを採用しています。

過去問を解く中でわからない問題があっても、チャットやビデオ通話ですぐ質問でき、その日のうちに疑問を解決できます。

また、あなた専用の学習プランを作成&管理している点も、東大毎日塾の大きな特徴です。

入会時に東大生メンターが一人ひとりの現在の学力・志望校に合わせて、合格から逆算したオーダーメイドの学習計画を提案します。

このシステムを活用すれば、最適なペースで効率よく、共通テスト対策を万全にすることができます。

東大毎日塾では現在、無料の受験相談会を実施中です。少しでも興味を持った方は、ぜひ一度お気軽にお問い合わせください。

\今だけ無料体験あり/

無料体験は毎月10人限定